이강하 시집 '붉은 첼로'의 시들(2)

♧ 안개에 들다

삶의 저편에서 달려오는 소리가 잠복근무에 들어갔다

수백 개 푸른 눈을 반짝거리며 채찍을 휘두르는 마차의 방울소리는 속도와 어둠을 사수하는 밀림의 폭포

흰 장막을 치며 깊어가는 밤을 기습 공격한다

안개의 구릉들이

새부리를 꽂은 기수지역이 죽음보다 깊은 늪에서 몸서리친다

뜨거웠다 다시 차가워지는 흐름의 구석

분명한 것과 분명하지 않는 예감은

과거의 무게로 자라 미래의 높이로 추락하는 잎이 말해주는 것

별들이 어둠을 짙게 빨아들여 점의 밀도로 태우듯

이별하는 잎들이 가장 고운 소리에 지쳐 적요가 되듯

구석인 순간,

쫓는 자의 사전거리 안에 갇히고 마는

내가 도착한 곳은 어디인가

제 숨이 닳아지는 줄도 모르고 벼랑 밖 허공까지 삼킨

적요의 통로는 깊고 서늘했다

양쪽 세상을 동시에 만끽하며 여전히

정지를 모르고 길들이 사라지는 비밀의 늪

나를 끌고 어디까지 가려는가

♧ 적도의 鳶연

-송정 박상진 호수공원에서

그의 몸에 무궁화 꽃이 피고 있다 조국을 향한 혁명적 그리움,

가도 가도 채울 수 없는 사선의 허기가

붉은 행성을 돌고 있다

독립의 사슬에 부딪혀 상처가 나고 화살을 맞기도 했으나, 이는

오랫동안 마음을 비운 충혼의 가벼움이다

자유보다는 억압된 기도가 많았던 시간, 생각할수록

개인적인 직무에 열정을 쏟았던 나 아닌 나

비릿한 역사가 온갖 기형적 물빛을 뒤흔든다

끝없이 엇갈린 지난 날, 안과 밖의 전투가

연줄을 푸는 내내 울퉁불퉁하다

꽃이 피고 지는 생과 사의 무한처럼

낮달의 입장에서 보면 인간이 만들어 놓은 역사와 죄는

낯과 밤의 과녁을 능가할 것이라 우기고 싶겠다

호수를 건넌 연의 맥이 오목가슴 휘며 액厄을 쫓는다

점점 선명해지는 노을 속, 그날의 네가 서 있다

그의 영혼은 적도의 능선, 무궁화 꽃 만발한 영겁의 궁이 될 것이다

♧ 나무의 불혹

무너진 시간의 표피가 사라지기 전

그녀가 쌓은 탑은 허풍일지도 모른다는 생각, 머리카락은 거대하게 자라나

‘우리’라는 잎을 피우기 위해 얌전한 나는 당신을 포섭합니다

들어봐요 당신, 잎이 익는 소리에 꽃들이 바스락거려요 누군가를 위해 궁굴려지는 꿈, 아주 고요한 평화가 번져나요 향기가 왜 발이 없냐고 물어보지만 입 꼭 다문 채 바삭바삭 미래를 생각해요 눈 밑에 흐르는 물화석은 너무나 가혹한 형벌, 깨질 수는 있어도 흐를 수 없어요 과거의 상흔 모두 털어내고 가벼워지고 있어요 나도 가벼워지죠

입구가 좁은 시간에서 태어난 태양의 첫 번째 여자

다리를 벌리고 묵묵히 접전을 벌이죠

왼쪽 나뭇잎을 잃고

오른쪽 나뭇잎을 걱정합니다 계단으로 쏟아진 그림자를 환하게 채우는 모습

달이 부는 대로 흔들리는 나무

빗물에 헹궈진 언덕 위 노을에 내일을 새깁니다

불타는 욕정도 우리의 어느 한 때

언젠가 몸속 혈관이 헐고 너절해가겠지만

더는 울지 않아요 온몸에 바람을 키워 가벼워질 나무

잊지 못할 일들을 나이테에 가둡니다

단풍이 무르익을 때까지 우리, 귀걸이를 빼지 말아요

♧ 소금이 오기까지

햇살이 가장 뜨거워진 순간

나는 비로소 나를 깨닫습니다

수십 번 바닥을 치는 한낮은

우는 바다 웃는 바다

태양의 혈血을 먹고

바람의 각覺을 먹고

세상에 하나뿐인 존재를 고집합니다

새로 태어난 붉은 기억들

순수한 혈통

매일매일 기다림의 미학을 듣습니다

먼 파도 가까운 파도

높고 낮음은 상관 말자는

염부의 땀방울이 더 갈 곳 없는 골목을 가둡니다

하늘과 갯벌이 서로 맞닿아

가장 부드러운 살을 선보이는 한 철

태고의 동산을 유지한 상태

그래서 더 맛있는 바다

나도 당신도 비로소 세상을 사랑할 때입니다

♧ 못

사람들은 나를 음울한 카멜레온이라고도 말한다

당신 표정이 모빌처럼 흔들린다

네 행위가 거짓 같아

네 말이 거짓 같아

이따금 나무가, 꽃이 그것을 쥐어짠다

애인을 데려간 침묵이 참혹히 비틀어져

신음으로 작열하는 칸타타로

예배당으로부터 멀어진 십자가로

누군가를 일깨워줄 환각의 난간으로 내달리고 있다

슬픈 사건도 검은 기억들도 순식간 녹일

관능의 수면 끝에서

뚝딱거리는 나르시시즘 발작처럼

삐딱한 것이 자꾸 쌓이면 언제든

후진할 준비가 돼 있다

상처 이후 간절함이 비 그친 후면 더 선명하듯

내 풀꽃칸타타는 투명에 지쳐 운다

구름에서 태양으로 너의 침실에서 식탁으로

꽃 피듯 꿈이 시작되는 그 언덕 그 너머로

아, 신비하여라 가슴을 만져보아라

아득한 깊이만큼 무한한 물빛 공중으로 어제의 암흑이

다 빠져나가는 기분이다

음울함은 더 찬란하게 분노는 더 깊게,

누구에게나 생의 끝은 다 그러하니까

신발의 운명처럼

* 이강하 시집 『붉은 첼로』 (시와 세계, 2014)에서

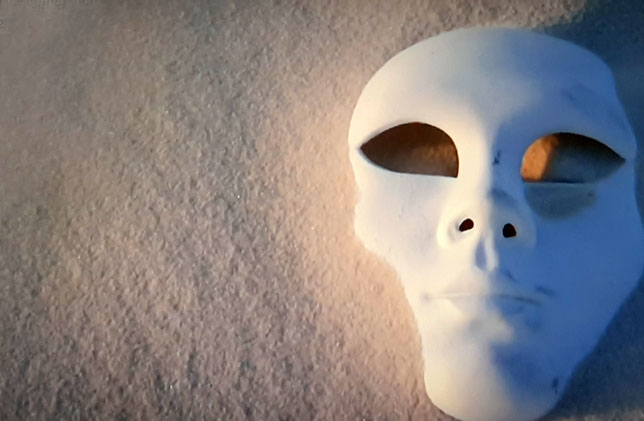

* 사진 : ‘네 개의 욕망’에서