♧ 제주 팽나무

봄이 오기도 전에 날이 저문다

차고 어두운 방에 전원을 올린다

형광등이 몇 번이고 깜박이는 사이

오라동 언덕배기 보리밭 한가운데

늙은 팽나무를 생각한다

오후의 마지막 햇살까지 안타까이 만지작거리던 가지

끝,

천수관음의 손들이 허공을 더듬고 있었지

수명이 다한 형광등은 여전히 깜박거리고

그래,

천길만길 어둔 밤의 벼랑이었지

깃을 치던 새들이 놀랄 새도 없이 날개를 꺾고

화염에 휩싸인 집들의 어깨가 힘없이 무너져 내릴 때

쩍, 쩍 흙벽 갈라지는 소리

배고픈 숟가락이 검게 그을리는 소리

탱탱 불은 어미 소의 젖 터지는 소리

생生의 망막이 터무니없이 들려졌지

감을 수도 뜰 수도 없이 따끔거리는 눈

그 속으로 파고든 소리들의 광시증光視症을 다스려

한기를 뿜어내는 늙은 팽나무 한 그루

푸른 보리밭을 살 가까이 끌어당기던

아름드리 밑둥치 불거진 눈물의 혹,

그 검은 덩어리들

♧ 절벽

모래무덤을,

바람이 들고 나던 바위 그늘을,

물 속 골짜기마다 무늬를 새겨 넣던 노을을,

그림자도 없이 혼자서 판독하고 걸어와

펑펑 우는 바다

♧ 환청

매미가 울었지요

여름 이미 지나고

겨울이 바로 턱밑인데

매미가 울었지요

구실잣밤나무 등피에 붙은

매미 한 마리

탈피각으로 속을 다 비워내며

울었지요

기껏해야 그것,

내 몸의 저승으로나

울었지요

♧ 달의 난간

파도는 부드러운 혀를 가졌으나 이 거친 절벽을 만들었습니다

열이레 가을달로 해안은 마모되어 갑니다 지워지다 이어지고 이어졌다 끊어지는 신엄의 오르막길, 바다와 가장 가까운 벼랑에 이르자 누군가 벗어놓은 운동화 한 켤레 가지런히 놓여있습니다

생의 난간에 이르면 달빛 한 줌의 가벼운 스침에도 긁힌 자국은 선연할 터인데 내 안의 빗금 같은 한 무더기 억새, 바싹 다가온 입술이 마릅니다

생애生涯의 끝에 이르러 멈추었을 걸음 망설임의 흔적인 듯 바위틈에 간신히 붙은 뿌리, 뿌리와는 달리 땅 쪽으로 뻗은 가지가 바람에 흔들리고 있습니다

누군가 온몸으로 지나간 길, 마음 한 번 비틀어 곡曲을 만들고 마음 다시 비틀어 절折을 만들었으나 길 밖을 디뎠을 자의 흔적은 허공뿐입니다

자주 바람 불어 달이 잠시 흔들렸으나 죽음마저 품어버린 바다는 고요합니다

♧ 화신花信

저 물 위, 새의 가벼운 날개짓을 화신이라 하면 안 되나

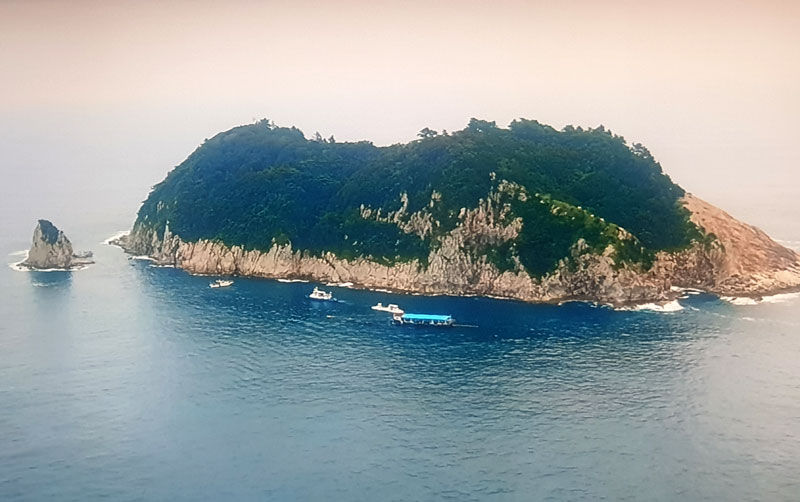

엄동을 저항 없이 견뎌낸 붉은 잇몸인 바다를 회신이라 하면 안 되나 치약을 풀어놓은 듯 알싸한 갯내 가까이 옴팡집들의 부엌마다 풍기는 비린내, 그것 또한 화신이라 하면 안 되나 아침 밥상 앞에 둘러앉아 조근조근 이야기를 나누는 가난한 집 아이들, 그 아이들의 입술처럼 종알거리는 서귀포 앞바다의 섬들, 이 모든 것들이 내미는 푸른 혀를 화신이라 하면 안 되나

*정군칠 유고 시선집 『빈방』 (고요아침, 2013)에서

'문학의 향기' 카테고리의 다른 글

| 김신자 시집 '난바르'의 시조(5) (2) | 2022.09.20 |

|---|---|

| 월간 '우리詩' 9월호의 시(4) (1) | 2022.09.19 |

| 강영은의 PPE '산수국 통신'의 시(5) (0) | 2022.09.16 |

| 이애자 시집 '풀각시'의 시조(7) (0) | 2022.09.15 |

| 월간 '우리詩' 9월호의 시(3) (0) | 2022.09.14 |