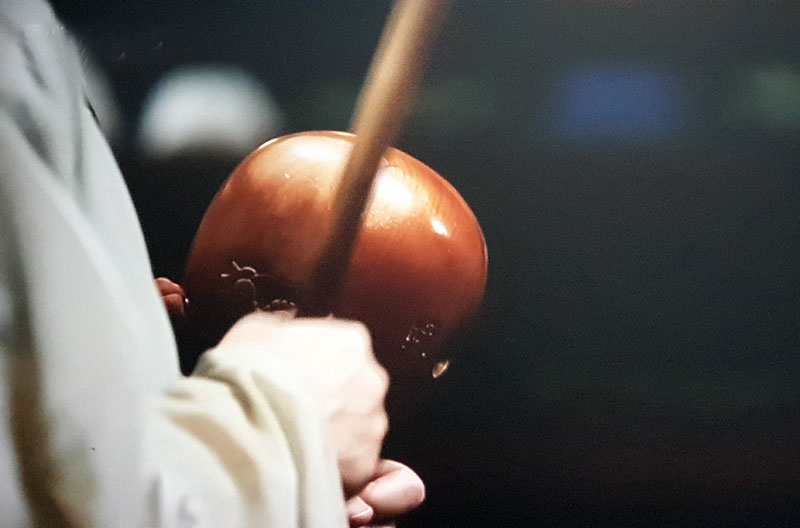

♧ 한담리 바닷가에서 범종소리를 듣다

가우웅

한담리 바닷가

물마루를 건너온 범종소리가 내 귓바퀴에서 부서진다

철썩 사르르

안쓰러워, 파문들을 손바닥 위에 올려놓고 본다

아무 소리도 없다

아무 빛깔도 없다

무시로 쳐다 본 허공 같다

아니다, 짭짤하고 축축한 눈물이다

임이 있어도 그만, 없어도 그만이던 시절은 가고

첫눈 내리던 날

머리를 깎고, 눈 코 귀를 막으며

산사에 들어온 지 20년

임을 부르며 범종을 친다

가우웅

상처를 안고 몰려드는 물고기들을 어루만지며

부르튼 천수千手로 물마루 짚고 넘어

철석 사르르

무성無聲 무색無色이 되어 찾아온 임의 노래

짭짤하고 축축한 그, 눈물 속에서

범종이 운다

가우웅

♧ 화공이 자꾸 넘어지며

7월의 늦은 밤,

당신의 창가에 낚싯줄을 드리운다

잠 못 이루는 사연들을 바구니 가득 담아 올린

달이 서쪽 바다로 가고 있다

이제 가슴 깊이 파인 저 벼루와

그 옆에 놓인 몽당 먹에 대해서 말할 수 있겠다

화공은 떠났고 연적의 샘은 이미 말랐다

벼루와 먹이 몸을 부빌 일도 없다

여명 앞의 짧은 밤에 사랑한다는 것은

서로의 몸을 부비며 상처를 키우는 일임을 말할 수 있겠다

상처의 깊이가 흑암에 이르던 일이며, 그때

꽃이 피고 새소리 들려와 화공이 붓을 들던 일이며

해안가 초록빛 작은 슬레이트 지붕 아래로

비틀거리며 들어오는 화공의 등 위에

골목 가로등 불빛이 붓을 놀리던 일들을

이제는 말할 수 있겠다

사랑의 언저리에다 삶의 발을 치던 가난과

부비며 부스러지며 몸 안으로 스미던

싱그러운 숨소리에 대하여

목말랐고 온 몸이 타들어 갔고

웅크렸고 소름 돋았고

미친 듯 부비며 부서지고

뼈가 내비치던 사랑의 목숨에 대해서도

혹은, 몸 안에 내리던 빗소리며

고이고 고여 몸 밖으로 흘러넘치던 눈물과

전신을 떨며 울던 사랑의 흐느낌에 대해서도

말해야겠다,

그 밤에 화공이 자꾸 넘어지며

어떻게 걸어서 당신의 아파트를 찾았는지

왜 초인종을 눌러보지도 않고 떠났는지를 말해야겠다

곧 해가 뜰 것이고

벽에 걸린 蘭, 蓮, 竹, 梅가

잊혀진 벼루와 한때 몸을 부비며 부서지며

사랑했던 흔적으로 남아 있음을 이제 말해야겠다

♧ 화엄의 그늘

대웅전 계단을 내려온 두 여인이 화엄의 벚꽃 길을 걸어간다 마주보는 눈길마다 미소가 번진다 첫사랑에 달뜬 연인 같다

어린 핏덩이도 울부짖던 어미도 참 많이 부딪히며 흘러 온 이십여 년 두 줄기 세월이 나란히 화엄 속을 거닐고 있다

이레 전에 처음 만나 오늘 저녁 이별을 앞둔 모녀가 그 이레 동안 한잠 없이 꽃잎을 흩뿌리는 왕벚나무의 가쁜 숨소리를 꾹 꾹 밟으며 사뭇 가벼운 숨결만을 내쉬고 있다

눈보라 매섭던 두 달 전 상처투성이의 벚나무들이 안간힘으로 버티고 서 있던 저 길을 모녀가 손잡고 걸어간다 밑둥치에 눌러 붙은

피고름 뭉치를 애써 외면하며 어미가 딸에게 딸이 어미에게 꽃잎 흩뿌려주며, 웃어주며

♧ 응

휘영청 밝은 달 아래

발가벗은 우리를 보았니?

헤어지기 전날 밤

우린 바위에 앉아

숨소리만으로 서로에게 물었지

잊지 않는 거지?

보름달 아래

흐르는 맑은 물결

아래 보름달

♧ 진창 취해서 세상 보기

이 도시를 설계한 하늘의 눈이

도면圖面 위 경계에서 허물어지고 있다

하루를 지우는 어스름

길들은 술상에 오른 낙지처럼 꿈틀거리고 있다

언제 한번

뜻대로 된 적 있었던가

진창 취하고 싶다

하늘이 바다를

바다가 하늘을

마신다

지운다

술도 안주도 바닥났다

모처럼 훌훌 벗어던진 몸뚱어리

막힘이 없다

애당초

시방삼세十方三世란 없었나 보다

* 김성주 시집 『구멍』 (심지, 2010)에서

'문학의 향기' 카테고리의 다른 글

| 고성기 시집 '이제 다리를 놓을 시간'의 시(7) (1) | 2022.12.05 |

|---|---|

| '제주시조' 2022 제31호의 시조(2) (1) | 2022.12.04 |

| 오승철 시집 '사고 싶은 노을'의 시(2) (1) | 2022.12.02 |

| 고성기 시집 '이제 다리를 놓을 시간'의 시(6) (0) | 2022.11.30 |

| '제주시조' 2022 제31호의 시조(1) (0) | 2022.11.29 |