성산을 둘러보고 지미봉에 올라라

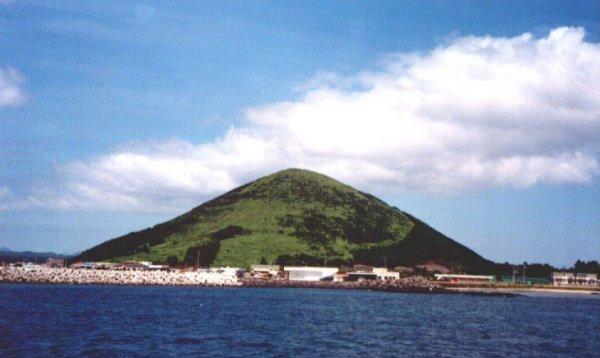

▲ 낚시하면서 돌아본 오름 성산(일출봉)

여름의 끝을 향해 치닫던 8월 25일 일요일. 제주박물관대학 제1기 졸업생이 졸업

9년만에 처음으로 독자적인 답사 행사를 가졌다. 그 동안은 졸업생 전체를 포함하는 탐라문화보존회에서 모임의 주축이 되어 행사를 기획하고 이끌어

왔기 때문이다. 그래 이번에 우리끼리만 오붓하게 즐겨보자고 계획을 세웠는데, 행사와 벌초 시기가 맞물려 겨우 10명을 채웠을 뿐이다. 성산포

동부두에서 45인승 유람선에 다른 손님 3명과 함께 배에 올랐다. 우도에서는 여러 번 배로 낚시를 했었지만 성산(城山)을 돌며 낚시하는 것은

오늘이 처음이고, 오랜만에 낚시하는 즐거움을 누리게 되어 벌써 마음이 설렌다.

날씨는 쾌청. 배가 뒤로 물보라를 내뿜으며 포구를

빠져나가자 방파제에 쭉 늘어서 낚시하는 강태공들의 모습이 한가롭다. 나도 한번 우리 학교 선생님을 따라 이곳에 낚시 와본 적이 있는데, 제주말로

귀릿으로 불리는 뱅애돔 포인트이다. 우도를 뒤로하고 오른쪽으로 성산 일출봉을 향한다. 높이 182m. 제주섬 동쪽에 돌출한 성산반도 끝머리에

있는 화산이다. 3면이 깎아지른 듯한 해식애를 이루며, 분화구 위에는 99개의 바위 봉우리가 빙 둘러 서 있다. 그 모습이 거대한 성과 같다

하여 성산(城山)이라 하며, 해돋이가 유명하여 일제시대에 '일출봉'이라는 이름이 덧붙여졌다.

제주도의 생성초기에 해당하는 신생대

제4기초에 바다 속에서 솟아오른 조립질 응회암으로 구성되어 있기 때문에 풍화작용에 의해 3면이 깎이고 깎여 지금의 모습으로 변했다. 풍화작용이

계속되고 있어 작은 해식동굴이 여럿 보인다. 조금 비스듬한 면에는 파릇파릇 해풍에 강한 풀들이 자라고 있다. 바다에서 바라보니, 분화구를 두른

봉우리들이 확연히 나타난다. 본래는 육지와 떨어진 섬이었으나 너비 500m 정도의 사주가 1.5km에 걸쳐 발달하여 일출봉과 제주섬을 이어

놓았고, 근래에 바다 위로 다리를 놓아 오조리 해안도로와 연결시켜 놓았다. 성산출일(城山出日)은 영주10경의 하나로 꼽히며, 성산은 1976년에

제주도기념물 제36호로 지정·보호되고 있다.

동쪽으로 조그만 봉우리 두 개가 돌출해 있었는데, 물새가 많이 쉬어 가는 곳이어서

새똥에 의해 봉우리가 하얗다. 일출봉을 넘어서자마자 트롤링 낚시를 드리운다. 트롤링 낚시는 달리는 배에서 인조 미끼를 매단 낚시를 드리우고 하는

낚시다. 가다랭이 떼가 돌고래처럼 바다 위로 유영하는 것이 보여 재빨리 배를 그 옆으로 통과시켰는데, 드디어 세 마리가 걸려들었다. 가다랭이는

일본 사람들이 좋아하는 생선으로 가즈오라고 하며 그들의 우동 국물을 내는데 사용한다. 살아 퍼덕거리는 가다랭이 꼬리를 자르면 피를 쏟으며

죽는데, 이를 회로 떠서 먹으면 담백한 맛이 일품이다.

더 낚일 기미가 없자 섭지코지 앞에다 닻을 내리고 희망자에게 줄낚시를 하도록

했다. 낚시 도구와 미끼는 이미 배에 마련돼 있었다. 얼른 갯지렁이를 꿰어 물 속으로 집어넣자마자 감촉이 느껴진다. 1착으로 올려 보니 조그만

놀래기다. 옆에서도 연달아 놀래기를 잡아 올린다. 간혹 우럭도 낚인다. 선원이 고기를 가져다 도마 위에 놓고 손질하기에 바쁘다. 얼마 안 되어

조류가 흘러 낚시가 바닥에 닿지 않자 낚시줄을 거두게 했다. 우리는 돌아오는 배 갑판에다 자리를 깔고 잡아 올린 가다랭이와 놀래기 회를 안주로

술 한 잔 기울였다. 문득 고산 윤선도의 '어부사시사'가 떠오른다.

연(蓮)잎에 밥 싸두고 반찬일랑 장만 마라

. 닻 들어라

닻 들어라

청약립은 써 있노라 녹사의 가져 오냐

. 지국총 지국총 어사와

무심한 갈매기는 내 쫓는가 제

쫓는가

▲ 지미봉(地尾峰)에 올라 봉수터를 확인하고

돌아오다가 종달리에 있는 지미봉에 오른다. 마을 안 길로

접어들어 조금 더 가면 오른쪽으로 통하는 길이 있고, 남동사면 묘지가 있는 곳에서 오름 정상까지 통하는 산길이 나 있다. 높이 165.8m,

비고 160m, 둘레 2,636m로 바닷가 가까이 위치한 오름이다. 오름 입구에서 가을을 알리는 쥐손이풀 꽃이 진분홍으로 빛난다. 띠와 억새가

우거진 오름에는 으아리와 사위질빵 꽃이 하얗게 피어나고, 가끔씩 고들빼기 꽃도 보인다. 보리수나무와 청미래덩굴 가시가 자주 옷을

잡아끈다.

아직도 무더운 여름 한나절, 바람 한 점 없는 오름을 허위허위 땀흘리며 무엇 하러 오르는가? 오름이 거기 있으니까?

하지만, 이것은 8천m가 넘는 히말리아의 봉우리를 몇 좌 정도 등정한 사람에게나 어울리는 말이다. 하릴없이 억새 삘기를 뽑아 껍질을 벗기고 입에

넣어 향긋하고 말랑말랑한 촉감을 즐기는데, 억새 뿌리에 기생하는 야고가 곱게 피어 나에게도 눈길을 달란다. 드디어 원뿔 모양의 정상에 다다랐다.

분화구는 북쪽에 말굽형으로 트였다. 지미(地尾)란 이름은 제주목이 끝나는 땅 끝이라는 뜻에서 붙은 이름이라고 하나 지명 연구를 하는 오창명

박사는 근거가 없다는데….

아무튼 새로 사간 맥주 캔을 꺼내어 시원하게 들이키니 온 세상이 내 것 같다. 땀 흘린 뒤 마시는

것이어서 더 맛이 난다. 그제서야 바다 너머로 우도가 보이고 일출봉도 눈에 들어온다. 눈 아래엔 장난감 같이 작고 예쁜 식산봉이, 가까이로 눈

높이의 두산봉, 대왕산, 은월봉, 그 너머로 오름의 왕국 구좌읍의 오름들이 겹겹이 둘러친다. 오름 서쪽 편으로 바다가 만(灣)처럼 쏙 들어온

하도리 철새도래지가 호수처럼 펼쳐졌다. 지난겨울에 들렀을 때는 저어새, 도요새, 청둥오리 등 수많은 철새 떼가 겨울을 나고 있었다. 가는 길에

가두리에 있는 숭어를 사서 바닷가에서 장만하다가 한 마리를 놓쳐 버린 생각이 나 픽 웃음이 난다.

오름 정상에 봉수대의 흔적이 남아

있는데, 한쪽이 가시덤불로 덮여 그 윤곽만 가늠할 수 있었다. 탐라순력도에는 지미망(地尾望)으로 나와 있다. 망(望)은 봉수대를 뜻한다.

봉수대는 해안에서 1∼2㎞쯤 떨어진 곳에 있는 오름을 이용, 정상에 흙을 돋우어 원형의 둔덕을 이중으로 만들고 방화선을 구축한 뒤 가운데에

봉덕을 설치한 것이다. 왜구의 횡포가 극성을 부릴 때, 조정에서는 제주 방어를 위하여 세종19년(1437)에 한승순을 안무사로 임명하여

방어시설을 갖추도록 하였는데, 결국은 3성, 9진, 10수전소, 25봉수대, 38연대를 설치하게 된다.

봉수는 봉(烽, 횃불)과

수(燧, 연기)로써 급한 소식을 전하던 옛 통신시설이다. 이곳에는 별장(別將)·망한(望漢)과 봉군(烽軍) 도합 12인을 두어 밤낮으로 지켰다.

동서로 연락하여 결국 영문(營門)에 도달하게 한다. 평상시에는 시각마다 1개, 적선으로 생각되는 배가 나타나면 2개, 가까이 다가오면 3개,

해안을 침범하면 4개, 접전하게 되면 5개를 올린다. 밤에는 봉화로 낮에는 연기로 연락하는데, 만약 구름이나 안개로 안 보일 때에는 직접 가서

알린다. 지미봉수는 수산진에 속해 있으면서 서쪽으로 왕가봉수, 남쪽에 성산봉수와 교신했다. 서쪽을 바라보니, 해안에 토끼섬의 문주란이 진초록으로

빛나고 있었다. [2002. 8. 25.]

<사진> 위는 싱싱한 가다랭이, 두번째는 사위질빵꽃, 세번째는 성산(일출봉),

아래는 양영태 씨가 찍은 지미봉입니다.

'오름 이야기' 카테고리의 다른 글

| 추석달 맞으러 다랑쉬오름에 갔다가 (0) | 2002.09.24 |

|---|---|

| 빗속에서 빛나는 오름들 (0) | 2002.09.18 |

| 가을의 길목에서 (0) | 2002.09.01 |

| 여름의 끝을 찾아서 (0) | 2002.08.21 |

| 한라산의 여름 2> (0) | 2002.07.24 |