~

¤ 게을러지려는 내 몸을 향한 경고

별도봉을 반달음으로 돌아왔기 때문에 목덜미와 등에 촉촉이 땀이 배었다. 이 신새벽, 사라봉 망양정(望洋亭)에 올라 사방을 둘러본다. 제주 시가지는 아직도 찬란한 불빛이 꺼질 줄 모르고 바다는 잠들었는데, 제주항 방파제 너머에 정박한 몇몇의 선박에서 흘러나오는 불빛만 졸고 있다. 지금 시간 6시. 동녘 높은오름 위로 여명(黎明)의 빛이 오르기 시작한다.

쌀쌀하다. 쌀쌀하다 못해 차가운 바람에 정신이 번쩍 들며 목으로부터 등허리까지 짜릿한 쾌감으로 번진다. 지금까지 어디에서도 느껴보지 못한 희열(喜悅)이 가슴 깊은 곳에서부터 흘러 나와 머리털까지 곤두서는 느낌이다. 차라리 전율(戰慄)이라고 표현하는 것이 어떨는지. 이 신새벽에 나는 무엇을 위하여 여기에 와서 혼자 청승을 떨고 있는 것인가?

어제 저녁 나름대로 새벽 오름 행을 결행한 데는 몇 가지 의미를 찾기 위해서였다. 그래서, 눈을 뜨자마자 무엇에 쫓기듯 홀린 듯 허위허위 달려오지 않았던가. 그 의미란 대충 이런 것이었다. 게을러지려는 내 몸을 향한 경고(警告)의 의미, 그리고 설날 아침 떠오르는 태양을 향해 어머님의 건강을 비는 일, 여기서 더 바라는 게 있다면 올해 우리나라에서 기획된 여러 행사가 잘 진행되어 형편이 펴지기를 기원하는 것이었다.

어떻든 나는 해가 솟아오르려는 동녘 하늘을 향해 마음먹은 바를 염원하고는 천천히 발걸음을 옮긴다. 어스름 속에서 활짝 핀 수선화가 땅위의 별처럼 반짝인다. 내가 이렇게 몸을 움츠리고 있는데 저것들은 추위를 아랑곳 않고 미동(微動)도 안한다. 저 꿋꿋한 자태. 그래서 그랬을까? 제주도에서 9년 동안 유배 생활을 했던 추사 선생은 저 수선화를 난(蘭)으로 알고 즐겨 그렸다.

¤ 제주도의 설날 풍속(風俗)

과거 제주도의 명절은 사실 이틀 전부터 시작되었다. 첫날은 ‘돗 잡는 날’ 둘째 날은 ‘떡 하는 날’, 셋째 날이 진짜 명절이다. ‘돗(돝)’은 ‘돼지’의 고어이자 제주말이다. 척박한 땅, 거기다 무거운 진상(進上) 부담과 탐관오리의 횡포로 강제이다시피 수탈당하며 가난하게 생활할 수밖에 없었던 섬사람들에겐 돼지 잡는 것을 보는 것만으로도 가슴이 뿌듯했다. 돼지털을 태우는 냄새를 맡는 순간, 비로소 명절이 시작되었음을 느끼는 것이다.

추렴(出斂)하는 돼지는 동네 어구 팽나무에 매달아 털을 뽑는다. 과거 돼지털은 솔이나 품질이 낮은 붓을 만드는데 쓰였다. 다음에 보리짚으로 털을 그을리며 냄새를 풍기면 동네 남녀노소가 몰려든다. 잘 드는 칼로 물을 끼얹으며 살갗을 곱게 다듬은 다음 먼저 솔기(목뒤)살을 떼어내어 어른들에게 대접한다. 껍질이 붙은 허연 비곗덩어리 한 점을 막소금에 찍어 소주 한 보시기와 함께 씹어 먹는 맛이란?

다음 앞다리, 뒷다리를 베어내고 한쪽 갈비를 곱게 떼어낸 다음 내장을 정리한다. 먼저 순대에 넣을 피를 뽑은 다음 간에다 손을 댄다. 간은 네 갈래인데 먼저 한 갈래를 떼어 거기 모인 사람들에게 한 점씩 대접하고 나서 나머지 장기를 정리한 다음, 아이들이 기다리던 오줌보를 떼어준다. 그걸 기다리던 아이들은 세상을 다 얻은 양 그것을 갖고 가서 땅위에서 발로 비빈 다음 바람을 불어넣고 묶어 축구공을 만들어 차게 되는 것이다.

‘떡 하는 날’은 차례를 지내는 집에 관계되는 며느리들이 모여 명절 음식을 마련한다. 모시는 조상은 보통 제사를 지내는 고조(高祖)나 증조부(曾祖父)까지의 신위(神位)이며, 그 후손의 며느리들이 음식 준비를 한다. 설 떡은 백설기와 메밀로 만든 세미와 인절미, 절편 등이며, 채소로 콩나물과 고사리, 적으로는 쇠고기와 돼지고기, 어적과 메밀묵 같은 것들이었다. 제주 특유의 토속 음식으로 메밀로 전을 얇게 지져 채 썬 무우를 넣어 말은 빙떡도 있다. 갱(羹)으로는 옥돔에 미역이나 무를 썰어 넣은 오돔국 혹은, 쇠고기국이 보통이다.

배를 부리는 집에서는 제수를 따로 마련하여 이 날 배에 오색기를 달고 1년 동안의 무사안녕을 기원하는 제를 지내게 되는데 이를 배멩질이라 한다. 옷은 대부분 묵은 옷을 뜯어 풀을 하고 다시 바느질을 하여 입었다. 내가 어렸을 때는 검정 교복을 새로 사서 신학기에 대비했다. 그것이 때때옷이 되었고, 1년 동안의 성장을 대비해서 큰 것으로 사서 소매를 안으로 감쳐 입었는데, 그 때문에 나는 항상 한 두어 치수 큰 것을 입었던 기억이 새롭다.

¤ 옛정이 그립다

설날이 되면 종손 가지부터 순서로 차례를 지낸다. 제주(祭酒)를 갖고 가서 제상에다 올리고 배례를 한 다음 어른부터 차례로 세배를 드리면 덕담이 오고 갔다. 세뱃돈이 나돌기 시작한 것은 비교적 경제가 나아지고 돈이 풀리기 시작한 1960년대 중반부터였던 것으로 기억된다. 파제(罷祭)를 하고 음복(飮福)이 시작되면, 계잔그릇을 가져다 술을 나누고 제물을 한 가지 하나씩 쟁반에 넣어 떡반을 돌린다. 쟁반이 모자라면 아이들에게는 적꽂이에 꿰어 나눠주기도 했다.

이렇게 7~8곳 친척집을 돌며 제를 올리고 음복하다 보면, 겨울의 짧은 해가 지고 불을 켜서 지내는 일까지 있었다. 그러면, 한 잔 두 잔 마신 술에 어른들은 마음의 벽을 허물고 뜨거운 핏줄을 주체하다 못해 멱살을 잡는 일까지 일어나는 것이다. 그 때는 그게 너무도 싫었다. 왜 어른들은 저렇게 술을 많이 마시는지, 목소리를 높여가며 너무 오래 시간을 끄는 게 너무도 싫었던 것이다. 그래서 우리들은 커서는 절대 술을 마시지 않겠다고 다짐을 하기도 했다.

이제는 그 어른들은 모두 가버리고 우리가 그 자리를 차지하게 되었다. 이제 와서 생각해 보건데, 조상들은 모처럼 바쁜 일상사에서 벗어나 핏줄끼리 모여 살갑게 술을 나누며 그간 굶주렸던 정을 나누는 그 순간을 붙잡아두고 싶었던 것이 아니었을까? 그 사랑의 강도가 너무 크다 보면 멱살을 잡고 온몸을 비벼 힘도 겨루고. 그러나, 오늘은 이런 아름다운 미풍양속이 사라져 간다. 계잔그릇도 나눌 사람이 없어 쏟아버리고, 될 수 있으면 빨리 마치고 자기 시간을 가지려 한다. 옛정이 그립다. 그 어른들은 어디로 가고, 내가 그 자리에 서 있는가.

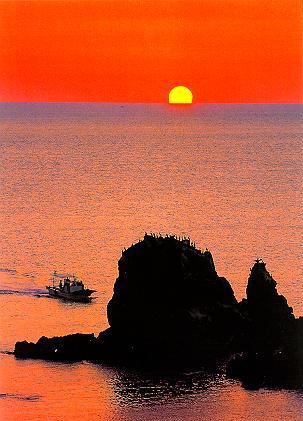

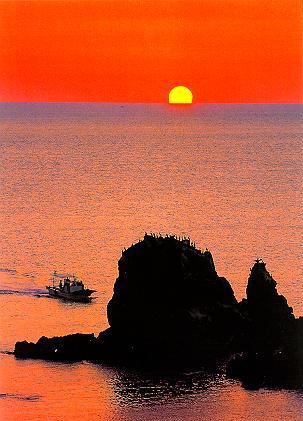

<사진>은 서현열 씨의 ‘섭지코지 일출’입니다.

¤ 게을러지려는 내 몸을 향한 경고

별도봉을 반달음으로 돌아왔기 때문에 목덜미와 등에 촉촉이 땀이 배었다. 이 신새벽, 사라봉 망양정(望洋亭)에 올라 사방을 둘러본다. 제주 시가지는 아직도 찬란한 불빛이 꺼질 줄 모르고 바다는 잠들었는데, 제주항 방파제 너머에 정박한 몇몇의 선박에서 흘러나오는 불빛만 졸고 있다. 지금 시간 6시. 동녘 높은오름 위로 여명(黎明)의 빛이 오르기 시작한다.

쌀쌀하다. 쌀쌀하다 못해 차가운 바람에 정신이 번쩍 들며 목으로부터 등허리까지 짜릿한 쾌감으로 번진다. 지금까지 어디에서도 느껴보지 못한 희열(喜悅)이 가슴 깊은 곳에서부터 흘러 나와 머리털까지 곤두서는 느낌이다. 차라리 전율(戰慄)이라고 표현하는 것이 어떨는지. 이 신새벽에 나는 무엇을 위하여 여기에 와서 혼자 청승을 떨고 있는 것인가?

어제 저녁 나름대로 새벽 오름 행을 결행한 데는 몇 가지 의미를 찾기 위해서였다. 그래서, 눈을 뜨자마자 무엇에 쫓기듯 홀린 듯 허위허위 달려오지 않았던가. 그 의미란 대충 이런 것이었다. 게을러지려는 내 몸을 향한 경고(警告)의 의미, 그리고 설날 아침 떠오르는 태양을 향해 어머님의 건강을 비는 일, 여기서 더 바라는 게 있다면 올해 우리나라에서 기획된 여러 행사가 잘 진행되어 형편이 펴지기를 기원하는 것이었다.

어떻든 나는 해가 솟아오르려는 동녘 하늘을 향해 마음먹은 바를 염원하고는 천천히 발걸음을 옮긴다. 어스름 속에서 활짝 핀 수선화가 땅위의 별처럼 반짝인다. 내가 이렇게 몸을 움츠리고 있는데 저것들은 추위를 아랑곳 않고 미동(微動)도 안한다. 저 꿋꿋한 자태. 그래서 그랬을까? 제주도에서 9년 동안 유배 생활을 했던 추사 선생은 저 수선화를 난(蘭)으로 알고 즐겨 그렸다.

¤ 제주도의 설날 풍속(風俗)

과거 제주도의 명절은 사실 이틀 전부터 시작되었다. 첫날은 ‘돗 잡는 날’ 둘째 날은 ‘떡 하는 날’, 셋째 날이 진짜 명절이다. ‘돗(돝)’은 ‘돼지’의 고어이자 제주말이다. 척박한 땅, 거기다 무거운 진상(進上) 부담과 탐관오리의 횡포로 강제이다시피 수탈당하며 가난하게 생활할 수밖에 없었던 섬사람들에겐 돼지 잡는 것을 보는 것만으로도 가슴이 뿌듯했다. 돼지털을 태우는 냄새를 맡는 순간, 비로소 명절이 시작되었음을 느끼는 것이다.

추렴(出斂)하는 돼지는 동네 어구 팽나무에 매달아 털을 뽑는다. 과거 돼지털은 솔이나 품질이 낮은 붓을 만드는데 쓰였다. 다음에 보리짚으로 털을 그을리며 냄새를 풍기면 동네 남녀노소가 몰려든다. 잘 드는 칼로 물을 끼얹으며 살갗을 곱게 다듬은 다음 먼저 솔기(목뒤)살을 떼어내어 어른들에게 대접한다. 껍질이 붙은 허연 비곗덩어리 한 점을 막소금에 찍어 소주 한 보시기와 함께 씹어 먹는 맛이란?

다음 앞다리, 뒷다리를 베어내고 한쪽 갈비를 곱게 떼어낸 다음 내장을 정리한다. 먼저 순대에 넣을 피를 뽑은 다음 간에다 손을 댄다. 간은 네 갈래인데 먼저 한 갈래를 떼어 거기 모인 사람들에게 한 점씩 대접하고 나서 나머지 장기를 정리한 다음, 아이들이 기다리던 오줌보를 떼어준다. 그걸 기다리던 아이들은 세상을 다 얻은 양 그것을 갖고 가서 땅위에서 발로 비빈 다음 바람을 불어넣고 묶어 축구공을 만들어 차게 되는 것이다.

‘떡 하는 날’은 차례를 지내는 집에 관계되는 며느리들이 모여 명절 음식을 마련한다. 모시는 조상은 보통 제사를 지내는 고조(高祖)나 증조부(曾祖父)까지의 신위(神位)이며, 그 후손의 며느리들이 음식 준비를 한다. 설 떡은 백설기와 메밀로 만든 세미와 인절미, 절편 등이며, 채소로 콩나물과 고사리, 적으로는 쇠고기와 돼지고기, 어적과 메밀묵 같은 것들이었다. 제주 특유의 토속 음식으로 메밀로 전을 얇게 지져 채 썬 무우를 넣어 말은 빙떡도 있다. 갱(羹)으로는 옥돔에 미역이나 무를 썰어 넣은 오돔국 혹은, 쇠고기국이 보통이다.

배를 부리는 집에서는 제수를 따로 마련하여 이 날 배에 오색기를 달고 1년 동안의 무사안녕을 기원하는 제를 지내게 되는데 이를 배멩질이라 한다. 옷은 대부분 묵은 옷을 뜯어 풀을 하고 다시 바느질을 하여 입었다. 내가 어렸을 때는 검정 교복을 새로 사서 신학기에 대비했다. 그것이 때때옷이 되었고, 1년 동안의 성장을 대비해서 큰 것으로 사서 소매를 안으로 감쳐 입었는데, 그 때문에 나는 항상 한 두어 치수 큰 것을 입었던 기억이 새롭다.

¤ 옛정이 그립다

설날이 되면 종손 가지부터 순서로 차례를 지낸다. 제주(祭酒)를 갖고 가서 제상에다 올리고 배례를 한 다음 어른부터 차례로 세배를 드리면 덕담이 오고 갔다. 세뱃돈이 나돌기 시작한 것은 비교적 경제가 나아지고 돈이 풀리기 시작한 1960년대 중반부터였던 것으로 기억된다. 파제(罷祭)를 하고 음복(飮福)이 시작되면, 계잔그릇을 가져다 술을 나누고 제물을 한 가지 하나씩 쟁반에 넣어 떡반을 돌린다. 쟁반이 모자라면 아이들에게는 적꽂이에 꿰어 나눠주기도 했다.

이렇게 7~8곳 친척집을 돌며 제를 올리고 음복하다 보면, 겨울의 짧은 해가 지고 불을 켜서 지내는 일까지 있었다. 그러면, 한 잔 두 잔 마신 술에 어른들은 마음의 벽을 허물고 뜨거운 핏줄을 주체하다 못해 멱살을 잡는 일까지 일어나는 것이다. 그 때는 그게 너무도 싫었다. 왜 어른들은 저렇게 술을 많이 마시는지, 목소리를 높여가며 너무 오래 시간을 끄는 게 너무도 싫었던 것이다. 그래서 우리들은 커서는 절대 술을 마시지 않겠다고 다짐을 하기도 했다.

이제는 그 어른들은 모두 가버리고 우리가 그 자리를 차지하게 되었다. 이제 와서 생각해 보건데, 조상들은 모처럼 바쁜 일상사에서 벗어나 핏줄끼리 모여 살갑게 술을 나누며 그간 굶주렸던 정을 나누는 그 순간을 붙잡아두고 싶었던 것이 아니었을까? 그 사랑의 강도가 너무 크다 보면 멱살을 잡고 온몸을 비벼 힘도 겨루고. 그러나, 오늘은 이런 아름다운 미풍양속이 사라져 간다. 계잔그릇도 나눌 사람이 없어 쏟아버리고, 될 수 있으면 빨리 마치고 자기 시간을 가지려 한다. 옛정이 그립다. 그 어른들은 어디로 가고, 내가 그 자리에 서 있는가.

<사진>은 서현열 씨의 ‘섭지코지 일출’입니다.

'오름 이야기' 카테고리의 다른 글

| 달래 향기와 노루귀 꽃에 봄의 여신(女神)이 (0) | 2002.02.20 |

|---|---|

| 괴오름에서 띄우는 꽃소식[花信] (0) | 2002.02.18 |

| 봄은 복수초 노란 꽃에 얹혀 왔더이다 (0) | 2002.02.07 |

| 한라산의 설경(雪景) (2) (0) | 2002.02.04 |

| 한라산의 설경(雪景) (1) (0) | 2002.01.31 |