♧ 문득 – 김영란

유턴 지점에서 봄비를 수신했지

직진할까 되돌아갈까 신호 하마 바뀌고 피다만 개나리 진달래 눈만 깜빡거렸지 수취인 불명의 너에게 닿고 싶었던 꽃비 내리는 봄밤 떠오른 옛사랑

우표도 소인도 없이 내게 오고 말았지

♧ 당신도 얼룩말입니까 - 김진숙

마지막 남은 잎 그 마저도 사족이라

초겨울 야생의 결기 뼈마디가 굵었을

담쟁이 오래된 문답

흰 벽처럼 듣습니다

말갈기 휘날리며 달려온 시간입니까

뒤엉킨 하늘 아래 멈춰선 노래입니까

벽과 벽 기대고 사는

숨입니까, 우리는

우리가 산다는 건 목숨 건 일입니다

잡은 손 마디마디 핏줄 선 사랑입니다

당신도 말발굽 소리

들었으면 합니다

♧ 산에는 눈 내리고 – 오영호

산엔 눈 내리고

도시엔 비가 온다

사람과 모든 것들 경계는 어디쯤인가

지하방

창 너머 동산엔

으리으리한

집 한 채

♧ 이음새 – 이애자

도배지에도 날개가 있는 거 아세요?

도배지 한 쪽에만 있는 반쪽짜리 날개

또 다른 날개로 이어 감쪽같이 사라지는 새

♧ 하늘바라기 - 장영춘

온종일 하늘바라기 골목길 지키고 선

검버섯 핀 토종 감나무 새들이 다녀간 뒤

이 겨울 유언장 같은 감 몇 톨을 건넨다

한때는 손과 발 유모차도 세워놓고

어디쯤 가고 있을까 이승 반 저승길 반

날마다 하늘 길 닦는 아흔여덟 울 엄마

♧ 허리띠 – 조한일

이제, 낡고 해졌다고

쉽사리 버릴 순 없어

는적는적 볼품없이

흘러내리던 나를

한사코

깍지 낀 채로

붙들어준 너였잖아

♧ 물 위에 아이들 - 한희정

-톤레삽 호수*

신들도 이곳에선 어쩔 수 없나 보다

물빛조차 황톳빛,

부레옥잠 뜨듯이

말보다 먼저 배운 건

흔들림을 견디는 것

고무대야 배를 타고

“원 달라 원 달라”

애절한 그 눈빛은 끝 모를 물속 같아

삽시간 마법에 걸린 듯

정적이 흐르고

달라 대신 받아 쥔 색연필을 쳐들며

무지개를 그리듯 수면 위로 흩어지는,

석양의

화엄이 꽃이

물비늘에 부시다

---

* 톤레삽 호수 : 캄보디아에 위치한 호수로 수상가옥이 많다.

* 계간 『제주작가』 2020봄호(통권 68호)에서

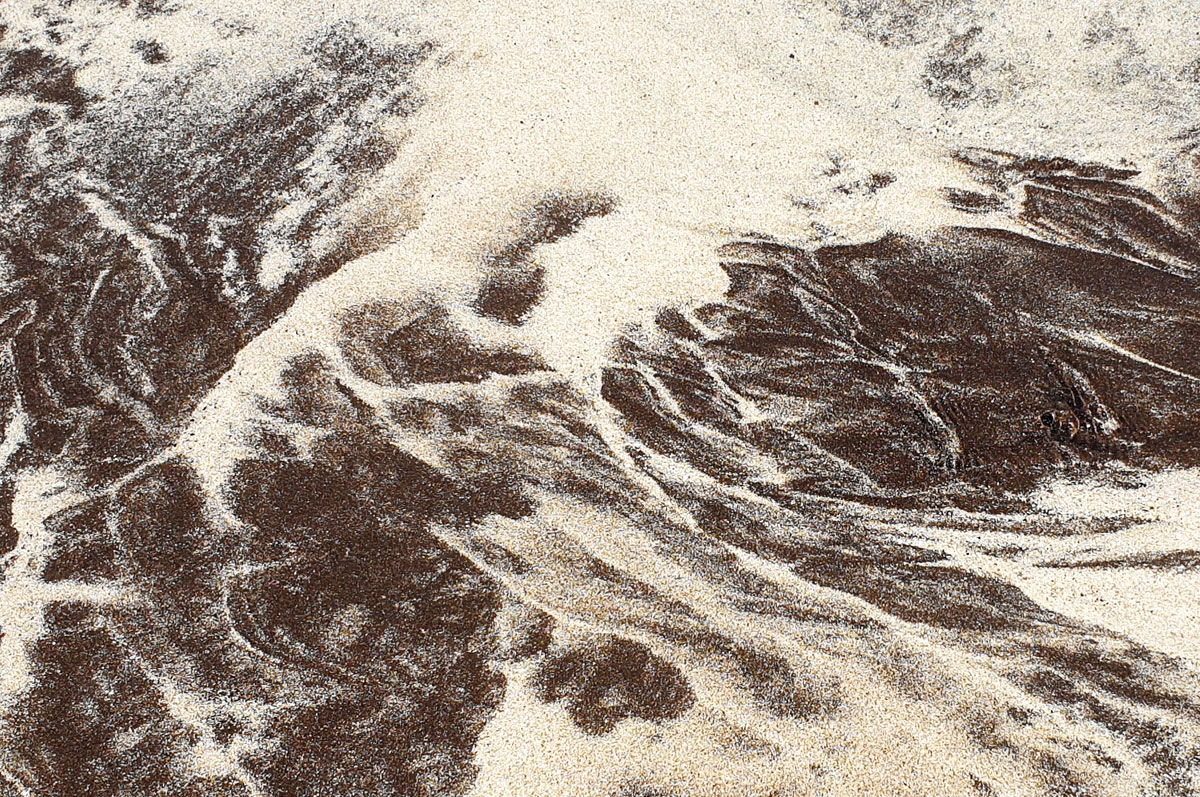

* 사진 : 제주시 삼양동 검은 모래 해수욕장이 빚은 그림(5.1)

'문학의 향기' 카테고리의 다른 글

| 강연익 시집 '지는 꽃잎처럼' 발간 (0) | 2020.07.03 |

|---|---|

| 한림화 소설집 'The Islander' 발간 (0) | 2020.06.25 |

| 허유미 시집 '우리 어멍은 해녀'의 시 (0) | 2020.05.12 |

| 월간 '우리詩' 5월호의 시들(2) (0) | 2020.05.11 |

| 월간 '우리詩' 5월호의 시들(1) (0) | 2020.05.08 |