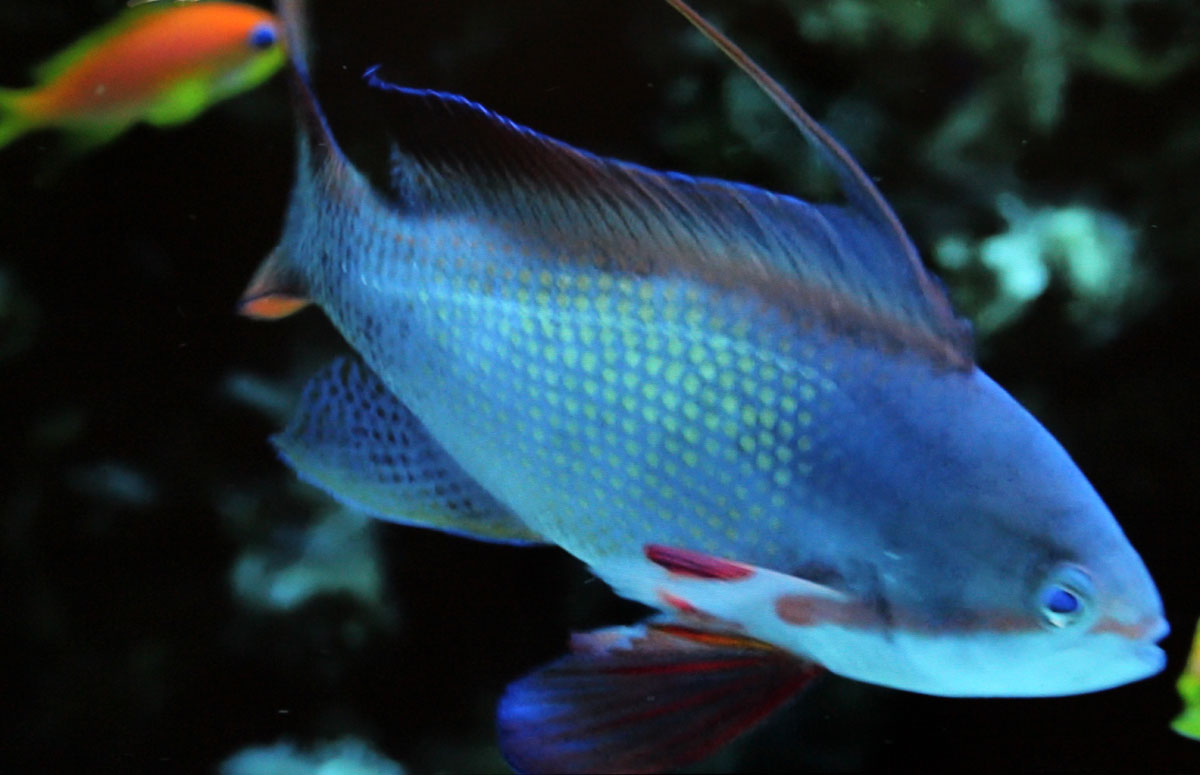

♧ 숭어

걷잡을 수 없이

누군가 사무치게 그리울 때

온 몸을 튕겨

운명을 잠시

비켜서기도 하지만

그 찰나의 해갈만으론

해저의 중력이

너무 깊다

운명의 완력이

질기디

질기다

♧ 대접과 그릇

그릇이 커야 대접을 받잖아요

그래요 나 그것 밖에 안 되어요

내 대접이 줄 땐 작지 않나

내 그릇이 받을 땐 크지 않나

드러내는 것이 아니라

드러나는 것이잖아요 존재는

그릇이나 대접이나 내공만큼

그래요 채우거나 비워내면 그만

♧ 우울

그대의 우울을 차라리 꽃이라 부르자 바다라고 산이라고 지나가는 바람이라고 그리하여 생명이라고 부르자 그래도 정녕 못 견디겠거든 고개 들어 하늘을 보자 거기 별들이 있어 깜빡이거든 그게 우리의 마음이라고 생각하자 우울은 공포, 절망에 이르는 죽음의 길에조차 혼자 버려지나니, 이겨낸 그대는 더불어 꽃이 되고 생명의 벗 땀의 합창으로 나의 우울을 이름 지어 달라 바다라고 산이라고 지나가는 바람이라고, 그리하여 사랑이라고,

♧ 촌철살인寸鐵殺人

시인은

살인자다

촌철寸鐵의,

능히

비인非人을 제압하는,

♧ 입맞춤

조개 속살처럼

차나무 새순처럼 여리고

문어 빨판처럼

동백꽃처럼 강하면서

솔치회처럼

꾸지뽕 열매처럼 달콤하며

날미역처럼

생강나무처럼 알싸하고

복어처럼

독버섯처럼 현란하며

성게알처럼

복수초처럼 화안한

♧ 뚱딴지

몸에 좋은 거라며 건네주는

누님 손에 뚱딴지 한 푸대

겨울 산밭을 언 손으로 파냈을

그 귀한 마음덩이 덩이들

백량금 천량금 만량금보다

백리향 천리향 만리향보다

오직 귀한 금이고

살 더운 향이라네

한 뿌리 잔뜩 베어 물고

누님 언 손 먼저 녹이리

* 김경훈 시집 『수선화 밭에서』 (도서출판 각시선 046, 2021)에서

* 사진 : 바다고기(서문시장에서 회를 썰던 시인을 회상하며 내게 있는 사진을 다 뒤짐)

'문학의 향기' 카테고리의 다른 글

| '혜향문학' 2021년 하반기호의 시(1) (0) | 2021.12.02 |

|---|---|

| 정형무, 시집 '닭의장풀은 남보라 물봉선은 붉은보라' 발간 (0) | 2021.12.01 |

| 고영숙 시집 '나를 낳아주세요'의 시(3) (0) | 2021.11.29 |

| 양동림 시집 '마주오는 사람을 위해'의 시(2) (0) | 2021.11.28 |

| 진하, 시집 '제웅의 노래' 발간 (0) | 2021.11.27 |